退職届の書き方がよく分からない。

提出のタイミングやマナーで失敗したくない。

そんな悩みを抱えていませんか?

本記事では、退職届の基本から注意点、そして円満退職につなげるマナーまで徹底的に解説します。

この記事で得られることは次の3つです。

- 退職届の正しい書き方と必要事項

- 提出時のマナーや注意点

- 円満退職につながる実践的ポイント

この記事を書いている私は、退職届を書いて円満退職した40代の元警察官。

実体験をもとに、実際に役立つ具体的な知識をお伝えします。

この記事を最後まで読めば、形式やマナーで迷わず、気持ちよく次のステップへ進むための準備が整います。

退職届の基礎知識

退職届とは何か

退職届とは、労働者が雇用契約を終了したい意思を会社に正式に伝えるための文書です。

法律上は口頭でも退職の意思表示は可能ですが、証拠を残し、円満退職を実現するためには退職届の提出が推奨されます。

特に企業の就業規則に記載されている場合は必須となるケースもあります。

書面にすることで、誤解やトラブルを防ぐ効果があります。

実は、退職届は法律で必須とされているわけではなく、日本独特の慣習なんです。

海外では「メール一本」で辞める文化の国もあり、書面にこだわるのは日本ならではの特徴といえます。

退職届と退職願の違い

「退職願」は会社に退職をお願いする書類であり、承認されることで効力が発生します。

一方「退職届」は労働者が一方的に意思表示するものです。

そのため、退職届は受理された時点で効力を持ち、撤回は難しくなります。

違いを理解し、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。

ちなみに、公務員の場合は「退職届」ではなく「辞職願」と呼ばれることが多いのをご存じですか?

呼び方ひとつ取っても立場によって違いがあるのは面白いですよね。

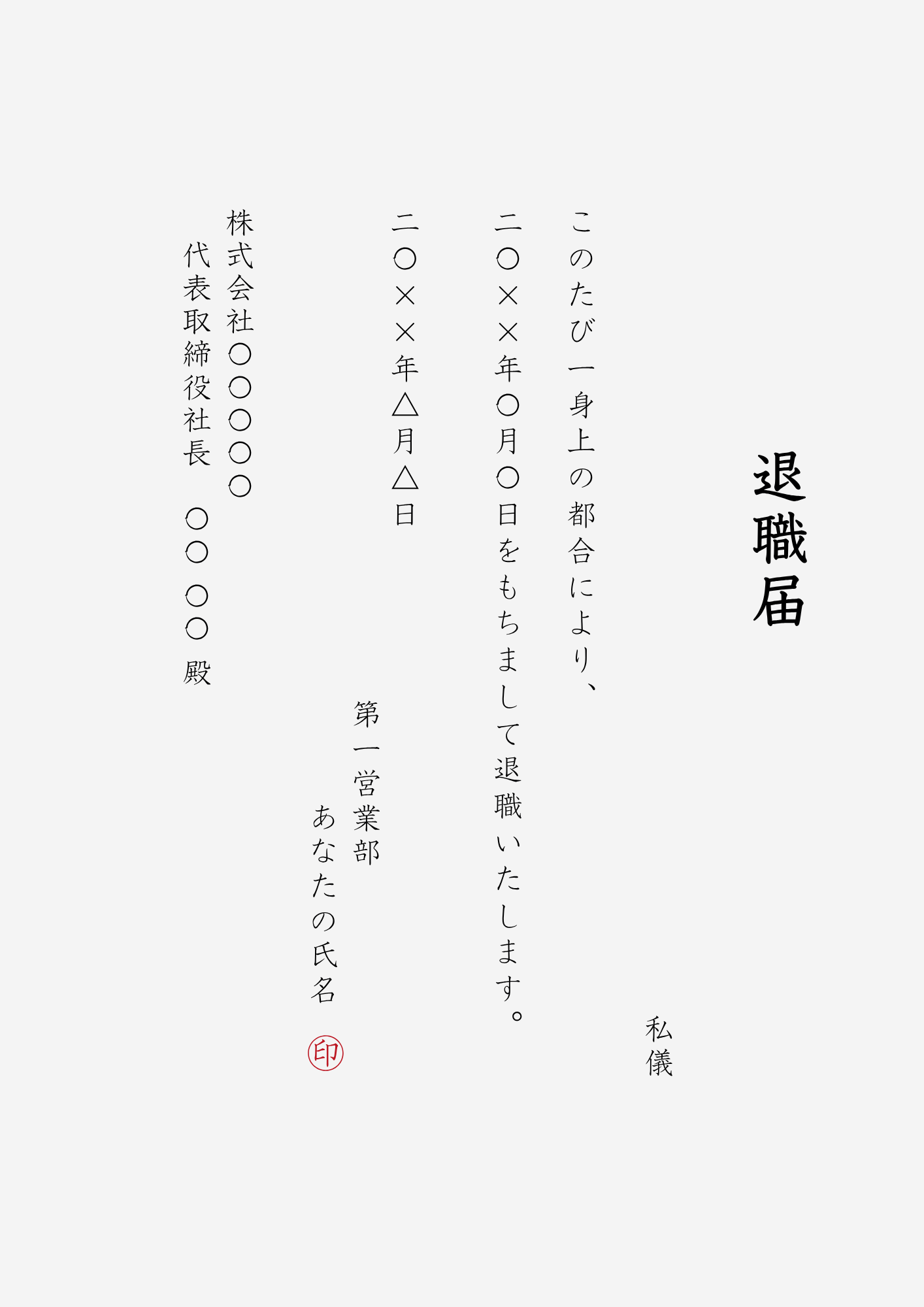

退職届の書き方

基本的な書式

退職届は縦書きで白無地の便箋を使い、黒のボールペンや万年筆で手書きするのが基本です。

封筒は白無地を使用し、表面には「退職届」と書きます。

内容は簡潔にまとめるのがマナーです。

最近はパソコンで作成してプリントする人も増えていますが、昔から「心を込めた手書き」が好まれる傾向があります。

面白いことに、明治時代の辞表も毛筆で書かれていた記録が残っているんですよ。

記載内容と例文

記載内容は以下の通りです。

- 表題:「退職届」

- 本文:退職理由(「一身上の都合により」など簡潔に)と退職日

- 日付

- 所属部署と氏名

- 宛名:会社の代表取締役

例文)

退職届

私儀

このたび一身上の都合により、2025年3月31日をもって退職いたします。

2025年2月15日 第一営業部 山田太郎 株式会社〇〇 代表取締役社長 □□殿

ここでよく出てくる「一身上の都合」という表現は、実は便利な日本語の決まり文句です。

詳しい理由を言わなくても角が立たない『魔法のフレーズ』で、昭和の頃から変わらず使われています。

退職届提出時のマナー

提出のタイミング

民法では退職日の2週間前までに申し出れば有効ですが、会社の就業規則では1か月前や2か月前の申告を求める場合もあります。

引き継ぎや人員調整のため、最低でも1か月前の提出が望ましいとされています。

実は、退職のピークは年度末や年末に集中しやすい傾向があります。

人事担当者の間では「3月は退職届ラッシュ」と言われるほど。時期によっては提出するだけで「またか」と思われることもあるのです。

提出方法と渡し方

退職届は直属の上司に直接手渡しするのが基本です。

封筒に入れて封をし、表には「退職届」、裏には所属と氏名を書きます。

郵送やメール提出は避け、誠意を示す意味でも直接渡すのが好ましいです。

ちょっとした工夫ですが、渡すときに「少しお時間よろしいでしょうか」や、「お手すきの際にお渡ししたいものがございます」などと切り出すと印象がやわらぎます。

昔ながらの日本のビジネスマナーの一つで、言葉の選び方ひとつで空気が変わるのは不思議なものです。

円満退職のための注意点

トラブルを避けるコツ

退職理由は「一身上の都合」とシンプルにまとめるのが基本です。

会社や人への不満を記載するとトラブルの原因になります。

また、引き継ぎ資料をきちんと準備し、最後まで責任を持って仕事をやり遂げる姿勢が円満退職につながります。

余談ですが、欧米では退職理由を「キャリアアップのため」と前向きに伝えるのが一般的。

日本でも最近は同じようにポジティブな表現が好まれるようになってきています。

感謝の意を伝える

退職は新しいスタートであると同時に、これまでの職場への感謝を伝える機会でもあります。

上司や同僚にお礼の言葉を述べることで、人間関係を良好に保ったまま退職することができます。

円満退職は、次のキャリアにも良い影響を与えます。

ちょっとした雑学ですが、日本で「菓子折り文化」が広まったのは江戸時代の商人の習慣からだといわれています。

今でも退職時にちょっとしたお菓子を配るのは、その名残とも言えそうですね。

まとめ|退職届についてのマナーを理解すれば円満退社も可能に!

今回は、退職届の基本やマナーを中心にご紹介しました。

退職は人生の大きな節目ですが、正しい知識を持てば不安なく進められます。

退職届のポイントまとめ

- 退職届は日本特有の慣習

- 書き方はシンプルかつ簡潔に

- 提出は直属上司に直接手渡し

- タイミングは1か月前が望ましい

- 退職理由は「一身上の都合」で十分

- 感謝を伝えることで円満退職につながる

退職届を正しく扱うことは、次のキャリアを気持ちよくスタートするための第一歩です。

さらにスムーズに退職を進めたい方は、当サイトの退職代行サービスに関する記事

「【完全ガイド】退職代行のメリット・デメリットとおすすめの退職代行サービス4選」

やその他の記事もぜひ参考にしてみてください。↓↓↓

コメント