「退職を考えているけど、退職届ってどう書けばいいの?」

社会人1年目で退職を決意するのは勇気のいることですよね。

書き方やマナーに不安があるあなたに向けて、やさしく丁寧に解説します。

退職願と退職届

退職届とは?社会人1年目でも知っておきたい基本知識

まず、退職届は「退職の最終意思を伝える正式な書類」です。

退職願が「退職をお願いする書類」であるのに対し、退職届は「退職します」という確定の意志を伝えるものです。 社会人1年目でもこの違いはしっかり押さえておきましょう。

退職願と退職届、どちらを出すべき?

「退職願は出さなきゃいけないの?」と迷う方も多いですが、実は退職願を文書で提出するケースは少数派です。

多くの企業ではまず、

-

「お話ししたいことがあります。少しお時間をいただけませんか?」と上司に口頭やメールで相談

-

上司との面談を経て、さらに上層部との面談が行われる

-

そのうえで退職が了承されてから「退職届」を提出

という流れが一般的です。

この1〜2の段階を文書で行うのが「退職願」ですが、実際には面談で退職理由や退職後の話をすることになるため、最初から口頭で伝える方が自然でスムーズです。

また、退職願を提出することで「話し合いの前に文書が残る」ため、かえって一手間増える印象を持つ人も多いでしょう。

一方で、会社によっては退職願の提出を義務づけている場合もあります。

その場合は、上司との面談の際に説明があり、書き方のテンプレートが社内で用意されていることがほとんどです。

退職願は、公務員や書面文化の強い一部の企業では必要になる場合もありますが、 社会人1年目のあなたが一般企業に勤めている場合は、「口頭での相談 → 退職届の提出」だけで問題ありません。

退職届作成

退職届を書く前に確認すべきこと

退職届をいきなり書き始めるのではなく、まずは以下の点を確認しましょう。

-

就業規則に提出方法や期日が記載されていないか

-

上司への相談や面談が済んでいるか

-

自分の退職理由を整理できているか

これらを踏まえたうえで、退職届の作成に進みましょう。

社会人1年目に合った退職理由の例文集

退職理由は「一身上の都合により」で問題ありませんが、面談時に聞かれたときのために整理しておくと安心です。 以下は社会人1年目でよくある退職理由の例です。

-

体調不良や適応障害など健康面の不安

-

入社後の業務内容とのギャップ

-

将来のキャリアや進路変更を見据えた決断

-

家庭や引越しなどやむを得ない事情

あくまでポジティブな言い回しを意識しましょう。

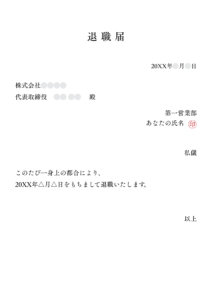

退職届の正しい書き方とテンプレート

退職届の基本構成は以下の通りです。

-

書類タイトル(中央に「退職届」)

-

本文(退職の意思と日付)

-

提出日

-

所属部署・氏名(署名・押印)

-

宛先(会社名・代表者名)

【退職届テンプレート(横書き)】

こんな感じです。

横書きの場合、パソコンで作成することが多いと思いますので押印については必要あるか無いかは会社に確認しましょう。

提出のタイミングとマナーを守ろう

社会人1年目でも、提出のタイミングやマナーを守ることで円満退職につながります。

-

上司に退職の意思を口頭で伝えてから退職届を出す

-

提出は退職希望日の1〜2ヶ月前が理想

-

手渡しが基本。

封筒は白無地で「退職届」と記載し、裏に自分の名前を書くことが多いですが、会社によって、本人の印鑑で封印をする必要があったりもするので、封筒についても会社に確認しましょう。

小さな気遣いが、社会人としての信頼につながります。

よくある不安や疑問に答えます

Q. 社会人1年目で退職は早すぎますか?

A. 体調や環境が合わないなら、早めの決断は悪いことではありません。

Q. メールで提出してもいいですか?

A. 基本は紙での提出がマナーです。やむを得ない場合は事前に確認を。

Q. 手書きとパソコン、どちらが良いですか?

A. 最近はパソコン作成でも問題ありませんが、手書きだと丁寧な印象になります。

まとめ:社会人1年目でも、丁寧に退職すれば大丈夫

社会人1年目で退職するのは決して珍しいことではありません。

不安や迷いがある中での決断は、あなたが真剣に未来を考えている証拠です。

退職届の書き方やマナーを押さえ、円満な退職を目指しましょう。

退職後にも、会社にお願いの連絡をする必要が出てくる場合もあるので、円満に退職しておいて損はありませんから。

コメント